| (1)平均限价报价:指承销商根据机构投资者订单中愿意购买股票的数量和支付的价格加权计算出来的价格。例如,一个投资者愿意在1元钱的价格上购买200股股票,另一个投资者愿意在1.2元的价格上购买150股股票,那么承销商计算出的加权平均价格就是(1×200 + 1.2×150)/(200 + 150)= 1.09元。

(2)大的订单:指对股票的需求大于发行股票中位数数量的订单。比如,有5个不同的投资者对股票的需求数量分别是100、100、200、300、400,那么,大的订单即为对股票的需求数量超过200的订单。

(3)经常的投资者:指在63个发行中至少参与了3个发行的投资者。

(4)早报价订单:承销商收到的前25%的订单,比如承销商收到100份订单,那么他最先收到的25个订单就被定义为早期的订单。

在这63个样本中,每一个样本都标明了投标者的身份、需求的股份数量和最高限价。这使得文章可以统一利用一个标准化的建模,使用怀特均值-方差矩阵(White’smean-covariance matrix)来解释股票价格和投资者类型、订单类型、平均限价报价和超额认购之间的相关性,由此来验证承销商是否使用订单中的信息来确定发行价格。订单中的信息包括:

(1) 投资者的类型:是大型机构投资者还是小投资者;

(2)订单报价类型:分为三类:市场报价(strikebid),即出价者不考虑发行价格,投标某一数量的股票或一定金额的股票;限价报价(limitbid),即出价者表明他愿意购买股票的最高价格;分步报价(stepbid), 即出价者提交一个需求表,表明他在不同的价格上愿意购买该股票的数量;

(3)投资者认购股票的价格以及在不同的价格水平上,投资者对股票的需求数量。

将所有的订单汇总起来,我们分析加权平均限价报价和总体超额认购水平如何影响了IPO价格。分析发现承销商充分地使用簿记建档册中的信息给股票定价。越接近簿记建档结束日,投资者提交的平均限价报价就在越大程度上决定发行价格。在不同的投资者中,大型机构投资者的和经常性投资者能承销商确定股票价格产生影响。虽然超额认购的水平也影响发行价格的确定,但较平均限价报价的影响程度小。累计订单簿记结束后,承销商集中所有订单中的需求形成一个需求曲线,并由此确定发行价格。有趣的是,承销商并没有选择需求等于供给的市场出清价格,而大概是需求等于供给的3倍左右。一种解释是,承销商对于超额认购的反应普遍不足,他们并没有根据超额认购的情况调整询价区间或相应调高发行价格,这使得股票的发行价格偏低。另一种解释是,这是承销商对提供了定价信息的投资者的补偿,他们用“放在桌子上的钱”(moneyon the table),即为二级市场价格和发行价格之间的差价来诱使投资者表达出对股票的真实需求,使得投资者在股票发行时就以低价买入,而非在二级市场上以低价买入,减少股价的波动性。

3.2新股发行定价影响因素的测量

3.2.1配比公司乘数法

此类研究对美国1980年-1997年的2000多家IPO公司进行了估值,发现IPO在发行时被高估了。但普遍认为这些方法在实际操作中面临很多困难,估值的精度是个问题。与此相关的问题是新股发行定价方式问题。

3.2.2 一般报价法

这个方法是前文关于新股发行定价影响因素分析中提到的,由伦敦商学院的Comelli和多伦多大学的Gofdreich教授2002年发表的《订单簿记怎样反映信息揭示》(HowInformative15theOrderBook)中,使用63个新股发行样本,研究了在累积订单定价方式下,承销商如何使用订单中的信息给新股发行或是增发股票(SEO)定价。

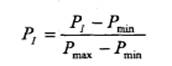

该模型的建设为询价区间:最低Pmin被设置为0,最高的Pmax价格为1。然后发行价格为:

研究发现,即便对于不同价格范围的标准化调整,平均限价和发行价格的相关系数都接近于1,这表明承销商极大程度上根据平均限价确定发行价格。承销商从这些订单中得到了投资者对于股票需求的真实信息。因此,在配股时,他们也更偏好这种反映了真实需求的投资者。

超额认购即反映了投资者对于股票的超额需求。投资者对股票的需求越高,超额认购的程度就越高。分别检测所有订单和各类型订单和发行价格之间的相关性,得到的结果显著小于1但不明显趋于0。这说明超额认购也决定着发行价格。但比起平均限价报价,这个影响要小得多。

同时,订单规模大小,时间早晚和参与多少对发行价格的影响有显著不同。这一检测得到的数据表明,大的和经常性的,以及晚报价订单提交平均限价报价和发行价格的相关性都接近于1,这些订单显著的决定了发行价格。而小的和非经常性的以及早报价订单的相关系数在0左右,它们并不显著决定发行价格。

第T天—簿记结束日

T-i日—簿记结束的前第i天

T-1日—簿记结束的晚期

T-4日—簿记的早期

在整个累计订单定价簿记建档中,投资者可以在任何时候提交、修改或者撤回订单。因此,每一天股票的需求数量都有可能有很大的变化。通过回归得到的数据揭示了越临近簿记结束,平均限价报价解释发行价格的能力就越强。这说明,晚期的订单包括了最近期的投资者对股票价值的看法,这些订单中包含了真实的投资意向,市场对股票的价值判断。

该方法表明经济论文,在IPO中,定价的信息确实是通过订单由投资者向承销商传递。大的订单、经常性的投资者提交的平均限价报价对于发行价格的确定性十分重要。

非经常性投资者订单的信息与IPO的价格无关,但对于IPO簿记期后期订单的平均最高限价和发行价格更为相关,这是因为后期的订单包括了更多接近股票价值的信息,以及投资者对于股票价格的理解。对于超额认购,早期的超额认购更富有信息性,它表示了投资者对于股票的持久兴趣而不是随大流。

3.3中国资本市场的实际情况

中国的IPO两轮询价制与累计订单定价方式结构相似,但实质内容相距甚远。中国询价制不允许承销商在询价区间外设定发行价格,承销商也没有差别配股的权利。这样一方面导致首轮询价投资者认购价格普遍偏低,各个机构提交较低的认购价格进入到二轮询价;在二轮询价里面,因为确保了可以得到无差别的配股,各投资者便以区间内高端价格申购以期从发行中获取最大的利润。同时,面对极大规模的超额认购,承销商也只能把发行价格设定在初始询价区间内,造成了IPO过分抑价和二级市场首日交易回报极高的普遍现象,形成股票首发时,一窝蜂认购的局面。 这样的制度安排难免在一定程度上扭曲了投资者对股票真正的需求曲线显示,承销商得不到真实的信息给发行定价,因此,在投资者和承销商之间信息的传递是失效的。配股方面,因承销商对所有投资者实行无差别按同一配售比例配股,投资者也没有动机给承销商提供关于定价有用的信息。然而,这又和中国资本市场的现状相符。中国的资本市场不成熟不发达,行政权较高,且专业的机构投资者数量较少,散户较多。这样的询价制在一定程度上可保护中小投资者的利益。

第4章 中国发行人新股发行定价的实证分析

4.1测量方法选择与假设

(一)抑价率

本文引用周礼君、彭茜(2007)、刘江会和刘晓亮(2004)的结果,对抑价率定义为调整后的新股发行抑价率的计算公式为:

(二)假设与模型设计

由于本文在前文已经做了大量的文献综述,对目前国内外研究的结果作了详尽分析,因此不再对变量的假设进行过多解释。关键在于本研究所取得的样本数据较新,更能真实反映出当前新股发行重启后市场的实证情况。

4.2样本及数据来源

本文选取得样本来自于2008年1月2日-2009年8月21日期间在沪深两市成功上市的96家公司的数据。大部分信息来自于万得数据库,剔除财务数据和资料不全的股票5只;剔除金融股(光大证券601788.SH)1只 ;剔除超大盘和大盘股、以及出现二级市场炒作问题的股票5只(中国建筑601668.SH、中国南车601766.SH、紫金矿业601899.SH、中国铁建60ll86.SH、中煤能源601898.SH),最终获得85只完整的新股发行样本。

4.3描述性统计分析

4.3.1 主承销商声誉的量化以及所承销新股发行的抑价情况

本文根据2008年的相关数据做出了中国主要承销商的排名情况(见表4.1):

表4.1 2008年中国各承销商承销排名前20位

|

排名

|

公司名称

|

承销金额(亿元)

|

M-W分类

|

|

1

|

中信证券

|

1119.33

|

高

|

|

2

|

中金公司

|

655.9

|

高

|

|

3

|

国泰君安

|

515.52

|

高

|

|

4

|

银河证券

|

449.92

|

高

|

|

5

|

中银国际

|

432.12

|

高

|

|

6

|

中信建设

|

272.45

|

高

|

|

7

|

安信证券

|

211.43

|

高

|

|

8

|

招商证券

|

210.23

|

高

|

|

9

|

国信证券

|

206.23

|

高

|

|

10

|

平安证券

|

179.53

|

高

|

|

11

|

广发证券

|

162.35

|

中

|

|

12

|

海通证券

|

154.3

|

中

|

|

13

|

光大证券

|

154.1

|

中

|

|

14

|

瑞银证券

|

147.63

|

中

|

|

15

|

宏源证券

|

112.23

|

中

|

|

16

|

中投证券

|

96.34

|

中

|

|

17

|

高盛高华

|

92.53

|

中

|

|

18

|

第一创业

|

86.34

|

中

|

|

19

|

长江保荐

|

77.43

|

中

|

|

20

|

西南证券

|

63.53

|

中

|

本文把位列于1-10的承销商定义为高等级声誉承销商;位列于11-20的承销商定义为中等级声誉承销商,排名在20位以后的定义为低等级声誉承销商。虽然这样做排名可能有一些牵强和有失一般性。但由于本研究所得资料极为有限,加上研究水平的束缚,所以只能采用公认的模型但缺失一般性的方法。

根据所得数据样本,得出了这一时期(2008年1月2日-2009年8月21日)不同声誉等级承销商所承销的IPO的基本情况(见表4.2):

表4.2 不同声誉等级承销商承销新股发行抑价情况

|

承销商声誉等级

|

样本数

|

所承销的新股发行抑价率(%)

|

|

均值

|

中值

|

标准差

|

最大值

|

最小值

|

|

低等

|

27

|

125.45

|

95.53

|

79.3424

|

350.22

|

25.34

|

|

中等

|

20

|

127.56

|

90.53

|

98.3343

|

403.32

|

36.43

|

|

高等

|

38

|

99.54

|

70.2

|

83.4545

|

378.53

|

7.34

|

中国高声誉承销商所承销的新股发行的抑价率均值为99.21%,己经远低于中等级声誉承销商和低等级声誉承销商。虽然数据显示中等级声誉承销商的新股发行的抑价均值反而高于低等(这一点和刘江会、刘晓亮(2004)的研究结果一致),但本研究认为这是由于数据样本的选取数量偏少导致的。再加上低、中等级声誉承销商所承销的新股发行的抑价率比较接近。因此,可以说尽管与实证结果并完全吻合,但是却不影响我们得出结论:在当前中国股票市场中,承销商的声誉与新股发行的抑价率之间存在着负相关的关系。特别是对于声誉等级高的、比较有名的承销商,其对抑价率的影响力是非常明显的。这一结论表明:在新股发行制度经历了一系列市场化的改革之后,承销商的信息生产功能和“认证中介”职能已达到了新的水平,在新股发行承销过程中起到了越来越重要的作用。而且,声誉等级越高的承销商,在新股发行过程中对信息的把握也越准确。

本研究按照前表中的变量指示,设立回归模型,通过最新的样本数据,来检验影响新股发行抑价的一系列主要因素与新股发行抑价的关系,检验前面的假设。方程如下:

3/4 首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页 |