摘要:人才培养模式直接影响人才的培养质量,对于培养适应岗位需求的高素质的人才具有重要意义。依据职业岗位能力要求和专业特点探讨适合金融保险专业的工学结合培养模式对优化专业,实现专业教学目标十分重要。

论文关键词:培养模式,工学结合,金融

一、金融保险专业高职毕业生主要职业岗位及能力要求

近几年,我国金融保险业飞速发展,人才需求呈现规模扩大、业务能力综合要求高、人才需求逐渐理性等特征[1],这给高职金融保险专业人才培养提供了强大的动力。一方面,大量新设机构使得金融分析师、基金经理、证券分析师、保险精算师、投资管理人才等高端人才炙手可热;另一方面,随着业务网络的扩展,对基层一线岗位人员的需求增多,如银行业的柜员、客户经理、理财顾问,保险业的保险代理人、保险经纪人、内勤人员等需求巨大。通过对青岛市金融机构走访调查,得出适合高职毕业生的就业岗位主要有综合柜员、大堂经理、客户经理等。具体见下表:

表1:金融保险专业职业岗位及能力要求

职业岗位

职业能力要求

金融岗位通用能力

金融机构综合柜员

金融综合柜台基本业务操作能力、常见证件、票据识别能力、综合柜台业务的管理能力、柜员业务风险防范的能力

计算机应用能力、法律运用能力、自我推销能力、沟通与协调能力、团队协作市场能力、竞争意识、应变能力

金融机构大堂经理

了解客户能力、接触客户技巧、金融业务的甄选能力

金融机构客户经理

金融产品识别、说明合同条款、接触客户技巧、甄别危险客户能力、签单能力、确定价格能力、维持合同效力、激励能力

金融机构营销人员

自我推销能力、市场营销能力、市场创造能力、策划能力、市场拓展能力、理财规划能力、市场竞争意识

二、适于高职金融保险专业的“321形式的工学结合”培养模式构建

(一)、 “321形式的工学结合”培养模式

金融业有很严格的从业准入限制,在金融机构从事业务必须要获取相应的从业资格证,而事实上学生在全面学习专业知识前,很难获取资格证书,这一现实情况使得金融保险专业学生“工学结合”的开展很难在金融机构真实岗位上进行。为提高教学效果,培养学生职业能力,金融保险专业应以实践教学、模拟实习、顶岗实习作为“工学结合”落脚点开展“321形式的工学结合”。“3”指在专业教学初始阶段的前三学期可以安排学生进入金融机构参观机构内部设置、观摩金融业务展业流程,完成专业认知实习;“2”指在第四学期到第五学期安排学生模拟实训,通过模拟操作,熟悉金融企业基本业务的操作流程,具备从事综合柜台业务、保险规划产品组合、理财规划、营销策划的基本能力,同时完成职业资格能力考试,获取相关机构从业资格证;“1”指在第六学期依据学生就业意向,组织学生进入金融机构从事一线市场业务,开展顶岗实习。在顶岗实习前,可以根据教学内容安排将适于在金融企业进行的教学内容,采取集中与分散相结合的方式安排在校内模拟实训室内完成,同时第四学期后可以组织获取了从业资格证的学生利用寒暑假进入金融机构部门进行业务岗位的操作练习,实现专业课程教学的 “工学结合”。

(二)、“321形式的工学结合”培养模式下目标岗位职业能力的实现过程

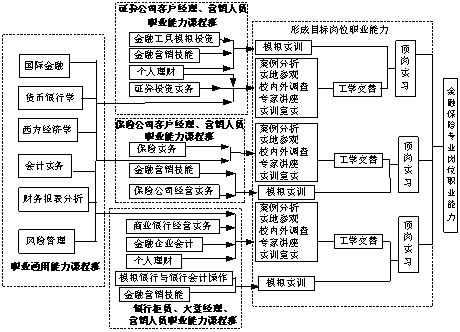

“321”结构的 “工学结合”培养模式以课程形式多样的实践性教学、课程岗位模拟实习、顶岗实习三种实践性教学方式为基础,各阶段的实训环节是学生形成职业岗位能力的前提条件。专业理论课程是岗位职业能力实现的理论基础,理论课程中的实践性教学是岗位能力要求的基本认知,主要目的是实现学生对基本职业岗位的工作任务的认知。模拟实习是职业岗位的演练。由于金融行业业务是围绕货币资金展开的,学生很难进入金融机构边干边学,所以对众多的职业岗位我们采取模拟实习的方式进行。模拟实习是实践的桥梁,既是理论课程实践性教学的延伸又是顶岗实习的基础,通过角色模拟、机构模拟、业务流程模拟、金融工具投资模拟等模拟操作环节,使学生掌握业务操作的基本流程与技巧。顶岗实习是学生毕业前目标岗位工作的一次大实践,是各种职业岗位能力培养与提高阶段,通过在金融机构工作岗位上的实际操作,掌握各项业务的操作方法。该培养模式下职业技能实现途径见图1。

图1:“321形式的工学结合”培养模式下职业岗位能力的实现图

三、“321”结构培养模式运用基本要求

(一)、加强学生综合素质培养,重视学生职业拓展能力

金融保险公司在招聘时最注重的是金融毕业生的综合素质,其次是毕业生的实际能力,再次是专业知识 [2]。这种人才需求层次要求在人才培养时注意学生综合素质、实际能力的培养。在以实现职业能力的课程模块教学过程中不论是理论教学还是实践活动均需摆脱以老师为主体的教学方式 [3]。教师在教学过程中主要起引导作用,通过各类实训环节让学生自己去验证知识,整个教学大部分时间由学生自己完成,最终实现学生能力的提升;其次需要广泛开展普及面较广的第二课堂教学活动,如:投资社团、技能比赛、辩论赛、演讲比赛、金融产品解说、产品团队推介会等。再次,广泛开设选修课,如市场营销、商务谈判、金融礼仪、财经法规等课程,通过课程设置实现知识与经验的积累,帮助能力的提高。

(二)、强化实践教学保障体系建设,建立多层次的实训平台

学生职业能力的实现依托大量职业活动,不论是广泛使用的“项目教学”法,还是“依托工作过程”的教学方式均是以多层次的实践教学条件为基础的。专业发展过程中,必须依托当地金融机构,建设和完善符合专业教学内容和特点多层次实训平台。首先整合校内资源,通过资源共享的方式,大量建立“教、学、练”一体化教室,将学习场所由单一的教室转入多功能教室;其次要对通过各种运载工具模型、金融保险设施沙盘、大型挂图等,让学生通过实务模型了解部分金融保险设施、设备的结构和原理[4]。再次,依托当地金融行业,通过建立实训基地的方式,加强企业融合,形成“专业服务产业”、“校企联合办学”的专业发展模式。

(三)、强化职业证书考核,实现与目标工作岗位的无缝对接

随着金融业改革的深化,银行、证券、保险行业均要求“持证上岗”,在与大量金融企业合作过程中,我们发现绝大部分企业在顶岗实习过程中也采用“持证上岗”的管理方式,这意味着在第六学期全面开展顶岗实习教学环节前,学生必须通过目标岗位职业资格证书考试。这一目标为的实现除了课程设置做好知识准备外,还需要为学生营造职场氛围,保证考证信息的通畅,督促学生及时取得从业资格证书。

参考文献:

[1]刘梁炜,金融企业对高职毕业生的需求特征分析[J],经济研究导刊,2008年第11期.

[2]蔡幸,高培旺地方高校金融专业人才社会需求和培养质量调查报告[J],市场论坛,2008,11:83.

[3] 黄振山,新加坡南洋理工学院“项目教学”启示,学习与借鉴[M],广州:广东高等教育出版社,2009.

[4] 赵伟,高职高专金融保险专业建设思路之我见[J],中国商界,2010,3:137

|