| 当点火提前时,VTC机油压力阀的滑阀向VTC执行器的点火提前角油压室施加油压,使进气凸轮轴朝点火提前方向运动;当点火延迟时,VTC机油压力阀的滑阀移动,向VTC执行器的点火延迟角油压室施加油压,使进气凸轮轴朝点火延迟方向运动。VTC系统通过油压使与进气门侧凸轮轴同轴安装的VTC执行器旋转,可以根据发动机的转速对气门正时进行连续调整,从而实现根据所要求的特性对气门的重叠角进行控制。

提前:

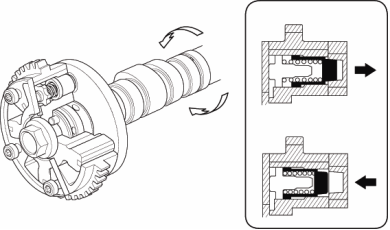

当ECM/PCM 决定将凸轮正时提前时,它将给VTC/ OCV 发送一个信号。然后,它打开提前侧的通道,让机油流入VTC 作动器的提前腔。机油压力推动叶片朝向另外一侧,并将凸轮相位提前。

凸轮轴转向提前如图

延迟:

当ECM/PCM 决定将凸轮正时延迟时,它将给VTC /OCV 发送一个信号。然后,它打开延迟侧的通道,让机油流入VTC 作动器的延迟腔。机油压力推动叶片朝向另外一侧,并将凸轮相位延迟。

凸轮轴转向延迟如图

VTC机构的导入,使得气门的配气相位能够“智能化地”适应发动机负荷的改变。VTC在发动机运转过程中配合VTEC系统的作用主要运用在三个方面。

1、最佳怠速/稀薄燃烧区域:

在此区域内,VTC系统停止作用,此时气门重叠角最小,由于VTEC的作用,产生强大的涡流,从而使发动机怠速工作稳定。

2、最佳油耗、排气控制区域

在此区域内,VTEC发挥作用,产生强大的涡流,从而使可燃混合气混合更加均匀,同时VTC的作用使气门重叠角加大,将部分废气重新吸入气缸,起到了EGR的作用,以此达到最佳油耗和排气控制。

3、最佳扭矩控制区域

在此区域内,通过VTC的控制,以最适当的气门重叠角,同时配合VTEC系统的作用,使得发动机的输出扭矩最大限度地提高。

另外,i-VTEC发动机采用进气歧管在前,排气歧管在后的布置。排气歧管缩短了长度,也就是缩短了与三元催化器之间的距离,使三元催化器更快进入适当的工作温度,能有效控制废气排放。由于发动机启动后i-VTEC系统就进入状态,不论低转速或者高转速VTC都在工作,也就消除了原来VTEC系统存在的缺陷。

综上所述,由于i-VTEC系统中VTC机构的导入,使得发动机的配气相位能够柔性地与发动机的负荷相匹配,在发动机的任何工况下,都能找到最佳的配气相位,以最佳的气门重叠角,实现中、低速时低油耗、低排放,高速时高功率、大扭矩,这就象按照人类大脑的要求那样进行控制,因此被形象地称之为“智能化”VTEC。

四、VVT―i与i―VTEC的比较

下面简单谈谈VVT―i和i―VTEC,这两个在中国最红最火的可变进气技术。

丰田引以为荣的VVT―i技术已经应用了10年。该系统的最大特点是可根据发动机的状态控制进气凸轮轴,通过调整凸轮轴转角对配气时机进行优化,以获得最佳的配气正时,从而在所有速度范围内提高扭矩,并能改善燃油经济性,有效提高汽车的功率与性能,减少油耗和废气排放。

发动机都有“发动机控制模块”(ECU),统管点火、燃油喷射、排放控制、故障检测等。丰田VVT―i发动机的ECU在各种行驶工况下自动搜寻一个对应发动机转速、进气量、节气门位置和冷却水温度的最佳气门正时,并控制凸轮轴正时液压控制阀,通过各个传感器的信号来感知实际气门正时,然后再执行反馈控制,补偿系统误差,达到最佳气门正时的位置。

目前丰田皇冠、锐志等车型采用的是双VVT-i技术,简单的说,就是在原有VVT-i对进气阀门进行控制的基础上,双VVT-i对排气阀门也进行控制。电脑根据发动机转速、节气门的开度,对开闭双方的阀门进行连续的调节,可以在全转速范围内提高进排气效率和提高扭矩。

CIIVC装备的1.8升i―VTEC发动机,其最大功率为103kW/6300rpm,最高扭矩输出为174Nm/4300rpm,这是本田应用第三代VTEC技术的首款发动机。其最大特点在于根据实际使用状况,电脑自动调节凸轮轴升程,当发动机在较大负荷下需要更高动力输出时,可在2000rpm即改变凸轮轴升程,获得更充足的动力,而匀速驾驶时发动机会在4000rpm时提高凸轮轴升程,为的是获得良好的燃油经济性与动力表现的平衡。同时,通过ECU对节气门闭合时间和角度的控制,有效减少了发动机在驾驶中收油时的泵气损失,因此使油耗也有所降低。

五、总结

节约能源,控制有害排放,已成为内燃机技术发展的主导方向。电控可变气门系统是改善发动机性能、提高热效率和减少其有害排放物最有效的技术之一。是近些年来被逐渐应用于现代轿车上的新技术中的一种,发动机采用可变气门正时技术可以提高进气充量,使充量系数增加,发动机的扭矩和功率可以得到进一步的提高。本文以本田的可变气门控制技术为例,提出i-VTEC技术作为本田公司VTEC技术的升级技术,其不仅完全保留了VTEC技术的优点,而且加入了当今世界流行的智能化控制理念,在提高燃油效率,降低有害物排放方面堪称国际水平,这在环境日益恶化、能源日益枯竭的今天有着特殊的意义。

六、参考文献

1、郭新华主编 《汽车构造》 高等教育出版社 2004年7月

2、董继明主编 《汽车检测与诊断技术》 机械工业出版社 2007年2月

3、康文仲主编 《发动机与底盘检修技术》 人民交通出版社 2008年5月

4、屠卫星主编 《可变气门正时系统结构原理与维修》 江苏科学技术出版社 2008-01-01

2/2 首页 上一页 1 2 |